別れの朝

生き物は、ある日突然私たちの前にあらわれ、ある日突然いなくなってしまいます。

彼らの寿命は人間よりも短いから、私たちはどうしても、死を看取るかたちになります。

初めからわかっていることなのに、そのことは、何度経験してもどうしてもつらい。

生き物を飼ったことのある方なら、誰もが感じたことのある感覚なのではないかと思います。

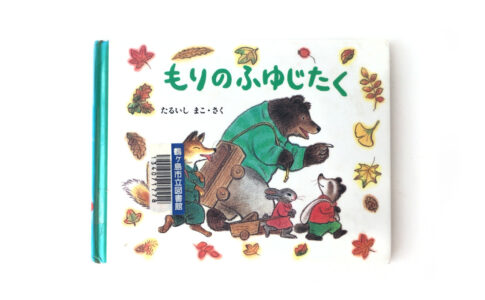

この絵本は、そうした心の機微を、日常の中で静かに受けとめられるまでを描いているように思いました。

供花

内容も素敵だったのですが、同じくらい驚いたのが印刷技術でした。

発色がきれいというか、独特に鮮やかで、版画みたいな印象を受けました。

紙から受ける印象の全てが洗練されていて、(一体どうやって印刷しているのだろう?)と思うほどでした。

そのせいか、絵本自体が、一種の供花のように感じました。

読んでいると喪失感を感じるのですが、だんだん、花や植物の生命力に助けられる気分にもなりました。

万人向けではないかもしれない

この本はおそらく、万人向けではないと思います。

生き物と一緒に暮らしたことがなかったりすると、その傾向は強まると思います。

反対に、例えばペットを亡くされたばかりだったりすると、懐かしい彼らを思い出して、泣いてしまうかもしれません。

それでも、眠る、食べる、触れ合う。大切なものを分ち合う。出会いと別れに心をこめる。

この絵本をみていると、人間が「そだつ」というのは、そうしたことを積み重ねながら、幸せに暮らし、死んでゆくことなのだと思いました。同時に、いきものはいつも、そうした命の輝きを私たちに運んできてくれていた気がしました。

小さなお子様とこの絵本を一緒に読む機会があるときは、ぜひ、優しい声で読んであげてほしいと思います。